強迫症(OCD)在世界範圍終身患病率可高達3%🌝,其病因復雜且病理不清,影響因素可包含環境和基因。現階段強迫症發病機理研究難點之一就是:兩者間是通過什麽途徑相關聯從而導致疾病的產生👩🏼🔧?

越來越多的研究開始證明超罕見但可能具有高外顯率的突變💭,可能是精神疾病發病機製的一個重要因素🧎🏻♂️🚵🏿♀️。近日😑,意昂4体育平台林關寧教授團隊與意昂4平台醫意昂4附屬精神衛生中心王振主任醫師團隊組合作對強迫症進行了核心家系(強迫症患者及其健康父母)隊列的全基因組的研究🧏🏼,是國際上首個從全基因組層面分辨超罕見的OCD突變來研究強迫症病因,也是國際上首次提出除了常被研究的神經突觸能與OCD發病機製相關外🧑🏿💼,表觀遺傳中的染色質修飾的失調🫑🤛🏿,特別是組蛋白修飾的異常在OCD的疾病發展中也起到非常重要的作用。該研究把表觀遺傳學紊亂作為環境因素與遺傳因素相互作用所在通路對未來研究具有很重要的提示作用。

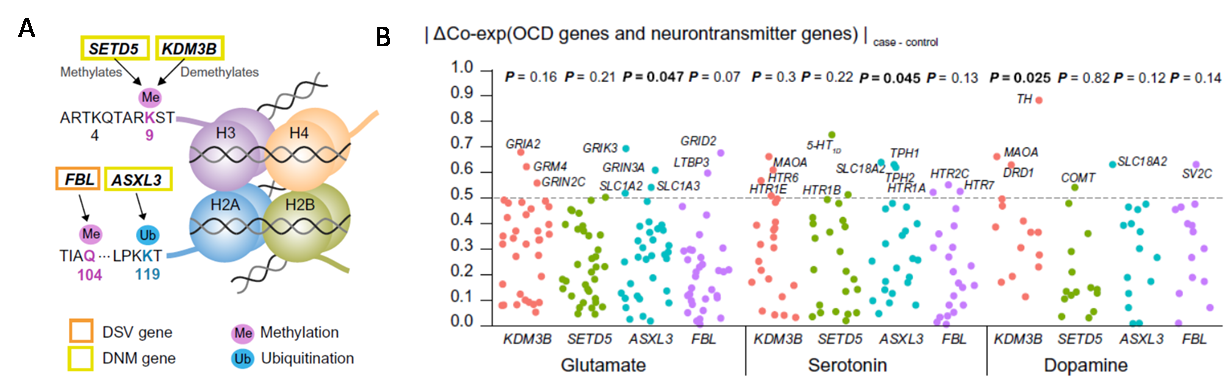

研究人員首先通過對53個核心家系進行了全基因組測序𓀘,全面獲取了強迫症患者及其健康父母所攜帶的所有基因變異,從中篩選出只存在於患者的超罕見的新發突變(de novo mutation)🛻。發現了有24個單點以及一個大片段缺失的突變嚴重影響了蛋白質結構🔙📟,而被這些突變影響的蛋白質在人腦中主要起到調節染色體結構的作用(圖1A)。同時研究人員也發現很多非編碼的新發突變也顯著聚集在了染色體上具有關鍵功能的結構和區域上。

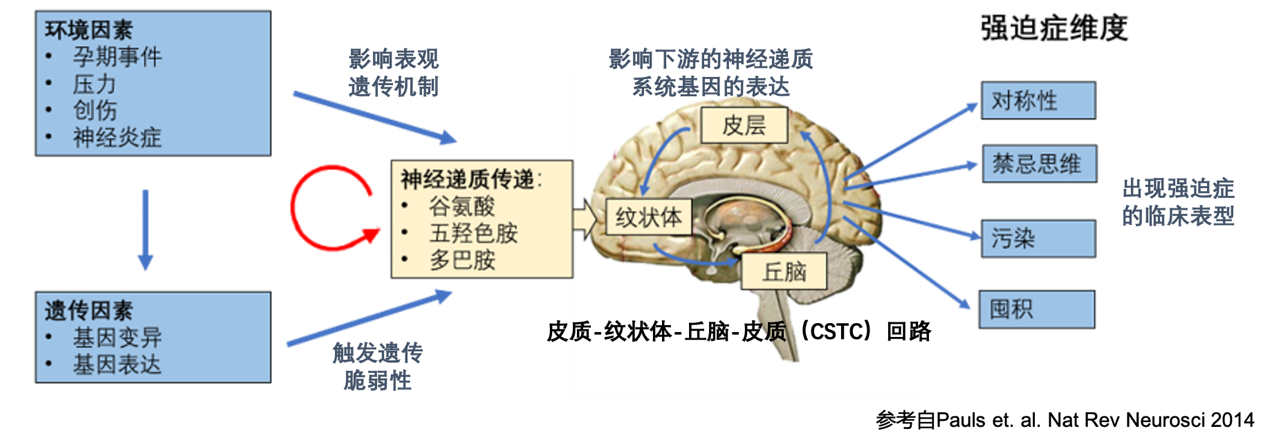

當研究人員進一步使用人腦表達數據構建了胚胎期與出生後的腦基因互作網絡,發現上述突變所在基因集中在一個具有“染色質調控”作用的生物子網絡中👍🏿,該子網絡與許多神經遞質相關基因有很強的關聯4️⃣。因此,研究者推斷基因突變導致染色體結構異常是強迫症的遺傳病理機製中的關鍵一環🍄,而這一異常可能是通過影響下遊神經遞質表達量而發揮作用(圖1B-2)。研究結果不僅證實了超罕見突變(新發嚴重突變 damaging de novo mutation)對強迫症的發病可能有著顯著的作用,還提示這些突變所造成的染色質結構調控的異常將可能是強迫症病理過程中的重要因素。

圖1.全基因組家系研究發現的OCD關鍵突變基因及它們可能影響的神經遞質系統基因

另外,此項研究還發現大約一半的患者攜帶至少一個嚴重的新發突變,也為此前懸而未決的強迫症“新發突變假說”提供了新的證據。以往有觀點認為,對強迫症的遺傳基礎進行研究長期遇到困難是因為大部分致病突變都是在患者身上新發生的,且沒有再遺傳給後代就直接被自然選擇淘汰了。然而,針對常見變異的全基因組關聯分析以及針對來自先祖的罕見遺傳變異的復雜家系研究都發現了一些致病遺傳因素🧑🏻,因此有學者對“新發突變假說”抱有懷疑態度🈶。本研究證實了導致強迫症發病的遺傳因素確實有很大一部分是由新發突變構成的🤞🏼,這為“新發突變假說”提供了新的支持證據,也為既往強迫症遺傳研究遇到的瓶頸提供了新的解決路徑。這一發現獲得的OCD致病突變及所揭示的疾病通路可作為病理和藥物研究靶向🪔。

圖2. 基於環境因素和基因風險交互影響的OCD表觀遺傳的發病機製假設

此外,通過將強迫症基因與抽動症基因進行比較分析,研究人員還發現了一個有趣的結果:這是兩種臨床表型具有一定相似性的精神疾病,雖然它們的致病基因具有高度相似的底層生物學功能,但研究人員發現兩疾病的基因卻表達在不同的腦發育階段、或腦區與腦細胞類型中。這一結果可說明,強迫症與抽動症可能是具有同一病理過程,但發生在不同時空位點而形成的兩種臨床表型交叉的疾病。

相關論文“De novo mutations identified by whole-genome sequencing implicate chromatin modifications in obsessive-compulsive disorder”於1月12號被《Science Advances》在線刊登。意昂4平台醫意昂4附屬精神衛生中心王振主任醫師🟢、意昂4体育平台林關寧教授為共同通訊作者⇒。第一作者為意昂4体育平台林關寧教授,意昂4平台醫意昂4附屬精神衛生中心的博士研究生宋煒宸,助理研究員王衛娣😏🫸🏼,住院醫師王佩,為論文共同第一作者🕝。該項研究得到國家自然科學基金💂🏻、上海市自然科學基金🦥🐕🦺、上海市教委科研創新計劃、上海市衛生健康委員會等項目的資助🕵️。